双性恋象征物(德国普通工人电影这个双性恋的"虐待狂",是电影奇才,更是战后德国社会的良心)

当我们谈论法斯宾德的时候我们在谈论什么?

大多数观众第一反应恐怕是“法鲨”迈克尔·法斯宾德,他主演的《异形:契约》就要在影院上映了。

但如果我们把翻开泛黄的世界电影史,往前多翻几页就会发现,在上世纪60、70年代还有一位相同姓氏的导演会占据更大的篇幅,这位就是德国导演赖纳·维尔纳·法斯宾德。

在1995年德国电影界举办的德国电影百佳评选中,法斯宾德有多达6部独立执导的作品入榜(还有1部是与其他导演合作的纪录片《德国之秋》),是入选作品最多的导演。

在创作生涯的不同阶段,法斯宾德均贡献出了极具个人特色的作品,处子作《爱比死更冷》便让他蜚声国际影坛,花了不到两周就拍摄完成的《恐惧吞噬灵魂》提名戛纳影节金棕榈大奖,导演生涯晚期的“女性三部曲”更是让他跻身电影大师之列。

35前的今天,“战后德国社会的良心”停止了的跳动,这位“德国新电影”运动的旗手走过了他短暂、辉煌、充满争议的一生。在他37年的短暂生命里,留下了39部电影、3部短片、2部电视剧以及大量戏剧作品。

要么爱他,要么厌恶他,你很难在关注过他的人群里找到中间地带。

在短暂的一生中,他将感性的情愫释放到理性的电影空间中去,迸发出德意志电影历史上最绚烂也最急促的光影之花。

少年时饱尝人世冷酷

成长经历深刻影响电影创作

剧场骨干小伙伴成电影固定班底

1945年5月31日,法斯宾德出生在德国巴伐利亚州一个普通的家庭里,战后糟糕的经济环境和冷漠的家庭氛围从小就让他饱尝人世辛酸:

他是老法斯宾德的第三个孩子,自打出生起父亲就没太留意过他;身为医生的父亲时常在家中的小诊所为妓女检查身体,妓女们进进出出家中难免留下点风尘气,成年后的法斯宾德也曾做过男妓;五岁时父母离异,法斯宾德跟随母亲,单身母亲的生活可想而知,她根本没法保证给小法斯宾德“良好”的教育;母亲再婚后继父居然不允许法斯宾德与他们同住……

就在这种父母来回缺席的家庭环境下,法斯宾德长大了,一个略有些瘦弱的青年,被“遗弃”造就了他孤僻的性格和渴望被关注(爱)的心里,长期生活在底层周围也让他目睹了人世辛酸。自然而然的,他把自己的成长经历融入到日后的创作中,情感关系中冰冷的一面成为他在银幕上一再书写的主题,他的每一部电影都充满自传的色彩。

和母亲在一起的法斯宾德

1964年,19岁的法斯宾德终止了学业,年轻的他与一位男演员相恋并同居。得知自己的恋人在银行里有一笔存款后,早就明确自己要做电影导演的法斯宾德用小伎俩轻而易举的让恋人拿出了这笔钱,拍摄了他个人的第一和第二部电影短片——《城市流浪汉》和《小混乱》,他的这两部影片自然也由这位恋人主演。

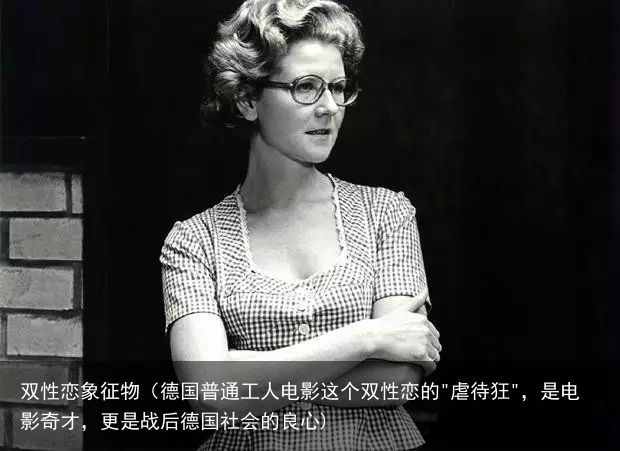

在拍摄短片的同时,法斯宾德也听从母亲的建议开始了白天工作,晚上在戏剧学校学习的日子。在戏剧学校读书期间,他遇到了他的银幕“缪斯”汉娜·许古拉。后来汉娜在回忆录中也提到她当时就注意到法斯宾德这个“丑陋又迷人的家伙”。

法斯宾德和他的缪斯 汉娜·许古拉

60年代的欧洲民间盛行大大小小的剧团组织,作为戏剧学校的“优秀毕业生”,法斯宾德接受同学邀请加入了慕尼黑当地的“行动剧场”。很快,法斯宾德在这个小团体里释放出的才华与魅力,让他迅速成为剧团的领导人物。在剧团解散后,他又召集一些信任自己和自己信任的伙伴组建“反剧场”。

在剧场阶段,法斯宾德撰写并执导了超过29部戏剧,这为他日后创作电影调教演员表演积累了丰富的经验。

更为重要的是,“反剧场”中一直跟随他的骨干成员日后也组成了他拍摄电影时的固定班底:玛吉特·卡斯滕森与他合作了14部电影,科特·拉伯成为了他日后的情人、布景师、演员,伊尔姆·海尔曼是他的女友、演员兼情绪发泄口,常在他的片中出演配角的英格丽·凯文与他结婚又离婚,当然,这个团体这也包括汉娜·许古拉在内。

走上导演之路

《爱比死更冷》《外国佬》

加入德国电影新浪潮阵营

早就明志要做电影导演的法斯宾德不会在剧院里工作太久,时机稍成熟时,他就带领剧院里的这群“战友”开始电影创作之路 ——

《爱比死更冷》剧照,隆美尔的造型酷似“独行杀手”

1969年,法斯宾德开始了自己首部电影长片的拍摄工作,他为电影起了一个饶有深意的名字《爱比死更冷》(Liebe ist kälter als der Tod)。

影片拍摄周期非常短,仅仅24天就拍摄完成。这部由他自编自导自演的处子作明显受到了法国新浪潮电影的影响:让-吕克·戈达尔式的间离效果与克劳德·夏布洛尔的擅长的故事类型组成了影片,而男主角尤利·隆美尔在片中的造型活脱脱就是德国版的阿兰·德隆。

与此同时,他把个人的生活经历代入到了剧本创作中去:片中三位主角混乱的关系,对应当时他本人与男友、女友的三人同居生活。这一点也呼应了当时兴起的“导演作者论”:导演作为一部电影的主体,应把自己个人的社会生活以及背景融入到创作当中去。就像利奥德是特吕弗在银幕上的分身,而法斯宾德在片中饰演的正是他自己。

值得一提的是,在这部影片中汉娜·许古拉饰演法斯宾德的女友乔安娜,而这个角色的原型正是法斯宾德的女友伊尔姆·海尔曼,一个瘦高的德国女性,眉目间总有几分不知所措的女人。她在片中饰演了一个小角色,一位墨镜店店员。

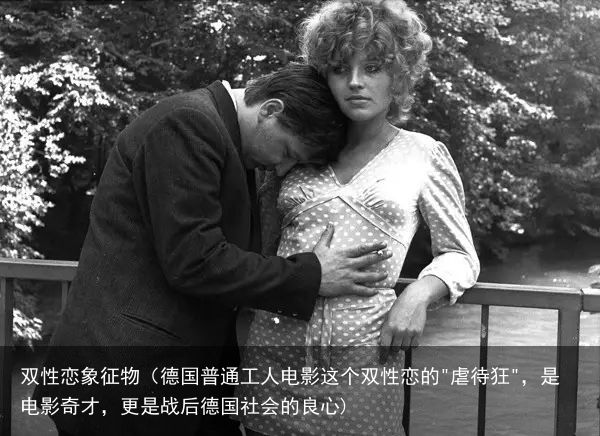

法斯宾德的女友 伊尔姆·海尔曼

伊尔姆·海尔曼从剧团时代就作为法斯宾德的女友到处为他的电影和剧本寻找机会,但法斯宾德对她的态度却犹如施虐般残忍——经常在剧组中当着其他演员的面辱骂甚至对她动手,在他的所有影片中也极少让她出演主角。她曾三度为他轻生,但两人的命运一直紧紧纠缠,从未真正彼此分开。

法斯宾德一生中共与她合作了21部电影,贯穿其整个导演生涯。海尔曼现在依然活跃在德国的电视荧幕上。

在与父亲同住时,法斯宾德的一项工作是向移民工人收取房租,这也让他积累了很多创作上的经验,这其中就包括他的第二部影片《外国佬》(卡策马赫尔/Katzelmcher)。

《外国佬》剧照:法斯宾德和汉娜·许古拉

影片在同年8月开始拍摄,这次拍摄周期更短,仅仅9天就拍摄完成!居然再次收获了大大小小四个电影奖项。这部影片较他的处子作在形式上更显生猛,全片几乎都采用水平视角的固定机位,仅有少量的运动镜头,演员看似懒散的只是在画面内不厌其烦的对话、争吵,用极其聒噪的充满压迫感的形式白描出外籍工人在德国遭遇到的歧视和冷暴力。

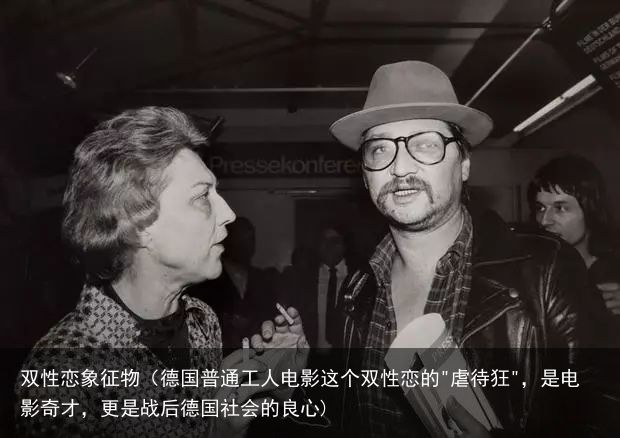

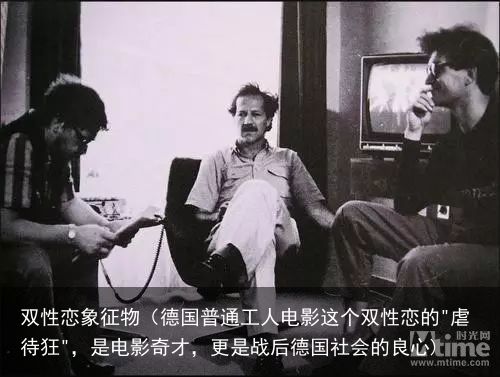

这部影片让他更加吸引了欧洲电影评论界的关注,此时世界范围内的电影浪潮风起云涌,德国新电影运动顺势而生——维姆·文德斯(《柏林苍穹下》)、亚历山大·克鲁格(《昨日女孩》)、沃尔克·施隆多夫(《铁皮鼓》)、沃纳·赫尔佐格(《陆上行舟》)等一批德国年轻电影导演涌现。

从左至右依次是法斯宾德、赫尔佐格、文德斯

德国电影迎来二战后的茁壮发展时期,法斯宾德自然也成为电影浪潮中最惹人注目的一朵浪花。

邂逅道格拉斯·塞克

《四季商人》《恐惧吞噬灵魂》

1970年,在某个深秋的午后,法斯宾德走入慕尼黑一家影院里。

这里正在举办移居美国的德国导演道格拉斯·塞克的回顾展,影院里正在放映他的代表作《深锁春光一院愁》。银幕上简·怀曼与洛克·哈德森因爱蒙难,银幕下的法斯宾德仿佛在片中看到自己过往的情感经历,深受感动的他继续在回顾展上看了六部塞克的电影。

回到家中,法斯宾德奋笔疾书,在1971年年初一连发表了六篇塞克电影的影评。

道格拉斯·塞克与他的电影

这次观影彻底改变了法斯宾德的创作手法。他开始将好莱坞式的情节剧纳入到自己的剧本创作中去,同时继续自己坚持的间离手法,保持对社会底层的关注,这些创作理念的革新把法斯宾德的导演生涯推向第一个巅峰。

1971年他“模仿”塞克的手法,拍摄了著名电影《四季商人》。影片镜头聚焦于一个落魄的德国男人汉斯,他丢掉警察的工作后不得不走上街头靠卖水果为生,违背心意的婚姻更是把他的人生推向谷底。

《四季商人》剧照:法斯宾德前妻英格丽·凯文在片中饰演了男主角的情人

从这部影片开始,法斯宾德的电影变得更加“通俗”更加“好看”,不再有过于生涩和自我的表达,却也不失深度,在两者平衡之间完成了艺术电影的道德诉求。

1973年法斯宾德拍摄了他最被后世所推崇的电影——《恐惧吞噬灵魂》(74年上映)。

《恐惧吞噬灵魂》剧照:法斯宾德和海尔曼在片中饰演了女主角的女儿女婿

迷恋上塞克的法斯宾德这部直接翻拍了他的经典作品《深锁春光一院愁》,但是对故事进行了本土化的改造。原片中寡妇与园丁的老少恋变成了寡妇与外籍工人之间的爱恨纠葛,这样的改造巧妙夹杂了对德国社会的针砭,把德国人骨子里对外来人口的歧视展现的淋漓尽致。

在片中饰演外国劳工的阿里在现实中是法斯宾德的男友之一

影片延续了《四季商人》中的风格,但较之又多了更多极其细腻的感情刻画,当然依然是非常“间离”式的。影片隔着银幕渗出的孤独都是法斯宾德自己情感生活的真实写照。

这部影片不仅提名戛纳电影节金棕榈大奖,还飘扬渡海在美国各大电影节上展映,甚至斩获芝加哥电影节银雨果奖。

找到新创作方向的法斯宾德一发不可收拾,在1974年共有三部“新风格”的影片上映,部部质量上乘。其实纵观法斯宾德的整个创作生涯,他每年都能保证至少两部电影或者电视作品推出,1970年甚至达到6部,他所有影片的拍摄周期均不超过两个月,大部分甚至只用两、三个星期就拍摄完成。

究其原因,一方面法斯宾德在拍摄前会做较为充分的拍摄准备,选景、道具、摄影、剧本等都会和相关工作人员沟通完善,他自己也会制定严格的拍摄计划,使得影片能够按照预算进行拍摄,他的创作生涯中几乎没有预算超支的情况发生;

另一方面,法斯宾德创作灵感从未干涸过,在拍摄时他又极度缺乏耐心,像小津安二郎那样一个喝茶的动作拍摄50余遍的类似故事永远不可能发生在这位德国导演身上,这也使得他的不少影片保留了一些粗糙的质感,影片开始拍摄后整个剧组就像一台精密的机器严格按照法斯宾德制定的计划运转,拖慢进度的状况绝少发生。

LGBT电影先驱

《柏蒂娜的哭泪》《狐及其友》

现如今,大众越来越了解和接受同性恋人群,这个群体为减少歧视和获取平权而付出的艰辛也越来越被这个时代所认可。

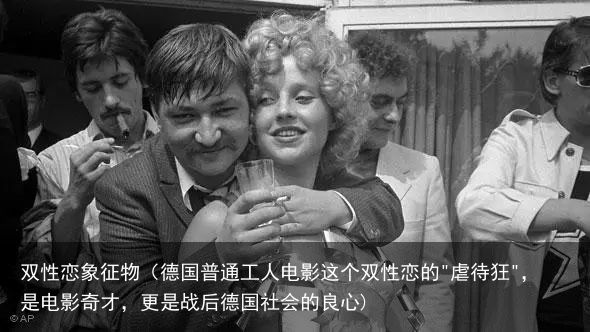

法斯宾德同性恋色彩最浓厚的《水手奎莱尔》

在传统观念与嬉皮运动发生激烈碰撞的上世纪70年代,作风张扬的法斯宾德就从未掩饰过自己的双性恋身份,不仅大摇大摆的身着同性恋色彩浓重的衣服,更拍摄了多部同性题材的影片,要知道“酷儿电影”的说法直到1991年才被提出,而法斯宾德是LGBT电影当之无愧的先驱人物。

法斯宾德第一部重要的同性题材电影是拍摄于1972年的《柏蒂娜的苦泪》。这部表现女同性恋的影片由不久前刚离世的著名摄影师迈克尔·包豪斯掌镜。

《柏蒂娜的苦泪》的剧照

艺术家柏蒂娜摆脱了不愉快的婚姻后,在家中包养了一位同性情人卡琳(许古拉饰),并利用自己的身份帮她成为一名时装模特,在获得事业上的成功之后卡琳选择弃她而去,一直暗恋柏蒂娜的女秘书也收拾行装离开了她,精神濒临奔溃的柏蒂娜流下了苦涩的眼泪。

正如前文提到法斯宾德在创作时会将自己的生活融入其中,本片分明就是法斯宾德私生活的真实写照。

法斯宾德在成名之后出手极为阔绰,曾在短时间内送给自己的情人四辆豪车,这与片中柏蒂娜毫无保留为情人奉献的做法一致,片中的三角关系也正好对应了法斯宾德与他的同性情人、前女友伊尔姆·海尔曼之间的关系。

法斯宾德对海尔曼的态度非常粗暴,在《柏蒂娜的苦泪》中她所饰演的正是女秘书,这个角色和她现实中的情感经历几乎完全一样,在戏中法斯宾德甚至残酷地没有为这个角色写下一句台词,戏里戏外都被法斯宾德双重“虐心”。

法斯宾德与海尔曼 | 海尔曼老年

银幕内女秘书最终离开了这段感情重获自由,而银幕外海尔曼一直都跟随在法斯宾德身边,直至他撒手人寰。

这部聚焦女同故事的影片获得了柏林影节金像奖的提名,两年后他卷土重来拍摄了自传色彩更加浓郁的男同题材作品《狐及其友》,法斯宾德更是亲自上阵主演了该片。值得一提的是,在影片结尾法斯宾德预言了自己的早逝。

《狐及其友》剧照,法斯宾德亲自主演

法斯宾德共执导了四部直接描绘同性恋题材的影片,与当下大多同性电影在片中宣扬同性平权,并表现同性身份所带来的不幸不同的是,他在电影中对同性关系的展现与普通的异性恋相比毫无差异,影片中完全剔除了世俗偏见对同性群体的加害(《柏蒂娜的苦泪》甚至没有一场外景戏),主角所面临的困境往往来自于这段感情羁绊本身,人的悲剧才是他所关心的。

这样的创作姿态体现出法斯宾德对性身份认同的绝对自信,也让作品本身更容易被普通观众所接受,与其说他拍摄的是同性电影倒不如说是爱情电影更加贴切。

科幻题材照样玩转

《世界旦夕之间》

欧洲电影大师拍科幻电影向来不多,一方面欧洲电影工业的体量很难支持大预算的科幻电影,另一方面在大师辈出的年代里,冷战阴影与资本主义发展的背景下,艺术电影更关注社会与个体相关的艺术创作。

《世界旦夕之间》剧照

科幻电影和艺术电影大师的联姻似乎两只手都数的过来:库布里克的《2001太空漫游》,塔尔科夫斯基的《潜行者》和《飞向太空》,阿伦·雷乃的《我爱你,我爱你》、戈达尔的《阿尔伐城》以及特吕弗的《华氏451度》,以及法斯宾德拍摄的这部《世界旦夕之间》。

《世界旦夕之间》其实是法斯宾德为电视台制作的上下两部科幻电影,影片的故事元素或许会让你觉得似曾相识:科学家神秘死亡、唯心主义世界观、受到迫害的孤单英雄单枪匹马揭开被隐藏的世界真相……看到这些设定会不会想到后来的科幻经典《黑客帝国》和《异次元骇客》?

《世界旦夕之间》片场:科特·拉伯(右一)、迈克尔·包豪斯(右二)、法斯宾德(左二)

时间倒回至这两部科幻经典上映26年前,那时柏林墙还屹立在东西德之间,信息技术还处于萌芽阶段时,法斯宾德就拍摄了这部超越时代的杰作。影片借鉴的表现主义的手法、角色设置和故事架构使得本片就像是赛博朋克与新黑色电影的联姻,同时还夹杂着知识分子式的忧虑。

男主角在电路世界里摆脱控制与追捕的身影夹着着那个时代的政治表达,但法斯宾德对此的态度也颇为暧昧,男主角在电路世界里被射杀的同在真实世界里苏醒,而他所处的房间里除了一块巨大的帷幕外别无它物,这个所谓的“真实”世界真的是真实的吗?帷幕背后即将登场的世界就不再有专制吗?影片在此戛然而止,任凭观众去解读。

如今看来这部没有特效、慢节奏的科幻电影或许需要更多的耐心,但仔细观赏就能体味到法斯宾德营造出的迷乱视觉风格的美妙,以及各个场景布置中暗含的意味。无论作为一部有时代隐喻或是硬核科幻片都经得起时代的考验。

本片的最新修复版也将在今年上海国际电影节大师回顾单元与内地观众见面,无论作为艺术大师的迷弟还是科幻片的拥趸,这部影片都不应该错过。

最后的辉煌

“女性三部曲” /《莉莉玛莲》

70年代末80年代初,法斯宾德开始拍摄野心勃勃的“女性三部曲”:《玛丽娅·布劳恩的婚姻》、《劳拉》、《维洛妮卡·佛斯的欲望》。

三部影片都以女主人公在战后德国社会的种种遭遇,直指战后德国经济复苏的同时,深藏其后的道德危机接踵而至。影片风格依然沿袭了情节剧+间离效果的艺术风格,三部女人戏从各自不同的角度组成了战后德国社会的浮世绘。

《玛丽娅·布劳恩的婚姻》以玛利亚的视角展开,她挣扎在物资匮乏的战后德国社会里,苦苦期盼能和狱中的丈夫团圆,最后却发现自己笃信的婚姻不过是一场骗局,绝望之下玛利亚引爆了天然气。

《玛丽娅·布劳恩的婚姻》剧照

人物的情感在片中始终是被压抑的,玛利亚的丈夫赫尔曼两次归来带来的不是团聚的喜悦和婚姻的幸福,而是新一轮的灾难和麻烦,男性角色的行为每次都为女性带来更悲剧的命运。

而从玛利亚的角色身上,法斯宾德也注入了对德国战后社会的失望,她可以为了生存主动勾引美国大兵,在经济发展的浪潮中与资本家同流合污,道德选择始终在现实选择之下,片中残留的战争废墟是德国民众心理层面的外化。汉娜·许古拉在片中饰演了玛利亚,也为她带来了柏林影后的桂冠。

《萝拉》的核心矛盾是贪婪的地产商亨克尔与初来乍到的政府官员博姆之间的利益冲突,而夜总会头牌罗拉夹在两人之间,成为权钱交易的牺牲品。

《罗拉》中夸张的光影效果

一般来说,《萝拉》是三部曲中力度稍弱的一部,但是极具象征色彩的夸张打光和虚胶转场都让影片始终保持一种纸醉金迷的氛围当中。值得一提的是,《玛丽娅·布劳恩的婚姻》以玛利亚用极端方式结束自己和丈夫的生命和婚姻,而在《萝拉》最后,正直的官员爱上了妓女萝拉,资本家帮他摆平了这段关系的负面影响,在博姆与萝拉的婚礼上,权钱终站在一起放声大笑,同流合污。

《萝拉》讲述的故事是权钱交织的时代背景下,一段婚姻的开始,而《玛丽娅·布劳恩的婚姻》是同一背景下婚姻走向绝路后的哀嚎。从这个角度来说《萝拉》似乎才是“女性三部曲”更恰当的开头。

三部曲的最后一部是《维洛妮卡·佛斯的欲望》。

与前两部不同的是,影片纯粹是以一个局外人——记者罗伯特的视野出发,他遇到了纳粹德国时期红极一时的明星维罗妮卡,但战后早已过气的她生活落魄,在帮助她的时候罗伯特发现,她的私人医生居然利用职务之便在这位过气女星身上敛财。

维洛妮卡的绝唱

影片用黑白摄影拍摄,努力还原出30、40年代的光影效果,又采用现代电影的镜头调度,和捎带悬疑类型的元素来结构全片,颇有德国版的《日落大道》的味道。当然不变的是,影片主旨仍在为德国社会的时代症候把脉。本片也将在今年上海国际电影节的大师回顾单元进行展映。

在“三部曲”的最后还有一部法斯宾德的作品应该被提及,便是同这三部影片题材、主旨十分契合的《莉莉玛莲》,本片是他最为通俗同时也是预算最高的一部电影,同样是展现历史格局下女性的命运和她们的爱情。

歌女威廉的一首《莉莉玛莲》为处于战火中的德国士兵带来的精神慰藉,但在纳粹阴影下时局复杂,但她只关心自己朝思暮想的犹太裔情人,最后就用这首歌来结束我们对法斯宾德的缅怀吧。

时光网出品

↑↑↑长按二维码即可关注时光网

点击

阅读原文查看精彩推荐内容

《新木乃伊》影评:索菲亚版木乃伊惊艳

各种类型混搭 掀开黑暗宇宙恐怖之门