环卫工人捐钱(普通工人捐款环卫工人、眼盲老人捐出的“毕生积蓄”,烫手吗?雷科技2020-02-12 23:21雷科技2020-02-12 23:21)

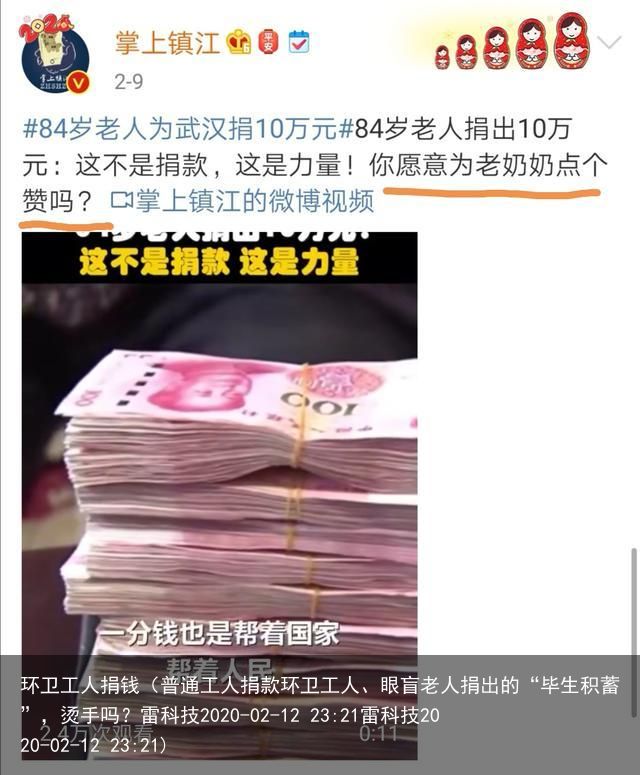

没关系,爷爷奶奶们如果真的要捐钱,给一点就好了武汉的同胞会慢慢好起来的有非常多的人在帮助他们噢01 捐出毕生积蓄“我每天看新闻,心里太难受了”2月11号,一位80多岁的老太太,来到四川乐山市派出所,拿出装着钱的袋子递给民警,希望帮助武汉同胞。50000元。袋子里有一张纸条,写着:我每天看新闻,心里太难受了……我是从旧社会走过来的人,只有用这点办法尽我的一颗心,太少了,只有五万元。这笔钱最后交给了乐山市红十字会,委托其转交给武汉疫区。 老人捐款的事迹,近来比比皆是。#环卫工人为武汉捐款#1月30号,一位不愿意透露姓名的老人直接走进派出所,从口袋里掏出一个塑料袋,直接交给民警:“请帮我带到武汉去!”10071元。他说:我的钱就委托你们代捐,把钱交给政府我也放心,我希望能通过我的捐款行动抛砖引玉,让更多的人都来支持武汉,支援武汉……然后就转身离开了。后来经过寻找才找到这位老人,是一名环卫工人,今年68岁,这些钱是他做环卫五年的全部积蓄。

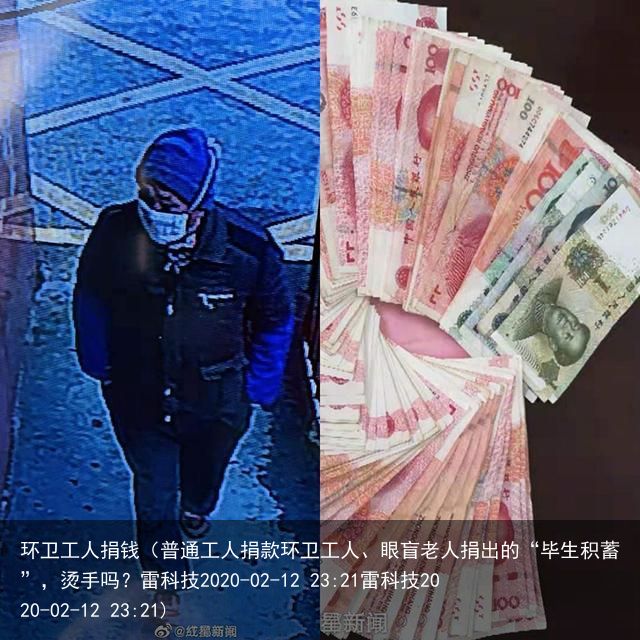

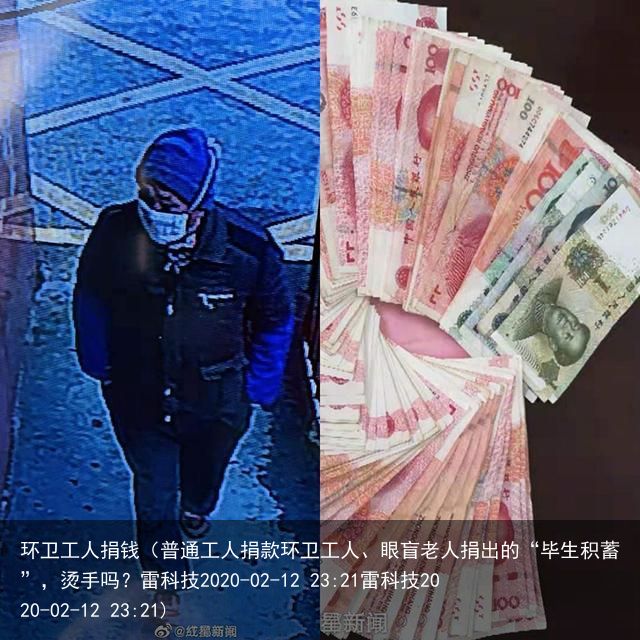

老人捐款的事迹,近来比比皆是。#环卫工人为武汉捐款#1月30号,一位不愿意透露姓名的老人直接走进派出所,从口袋里掏出一个塑料袋,直接交给民警:“请帮我带到武汉去!”10071元。他说:我的钱就委托你们代捐,把钱交给政府我也放心,我希望能通过我的捐款行动抛砖引玉,让更多的人都来支持武汉,支援武汉……然后就转身离开了。后来经过寻找才找到这位老人,是一名环卫工人,今年68岁,这些钱是他做环卫五年的全部积蓄。 #双目失明老人为武汉捐款1000元#

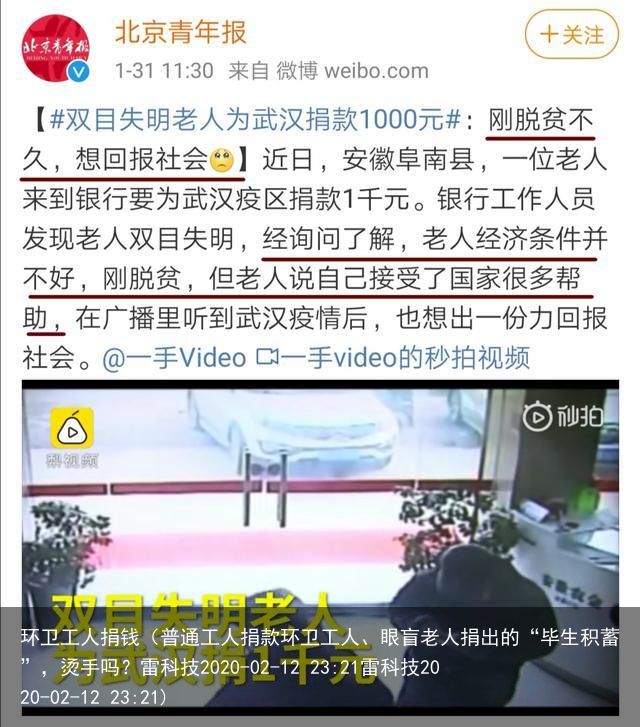

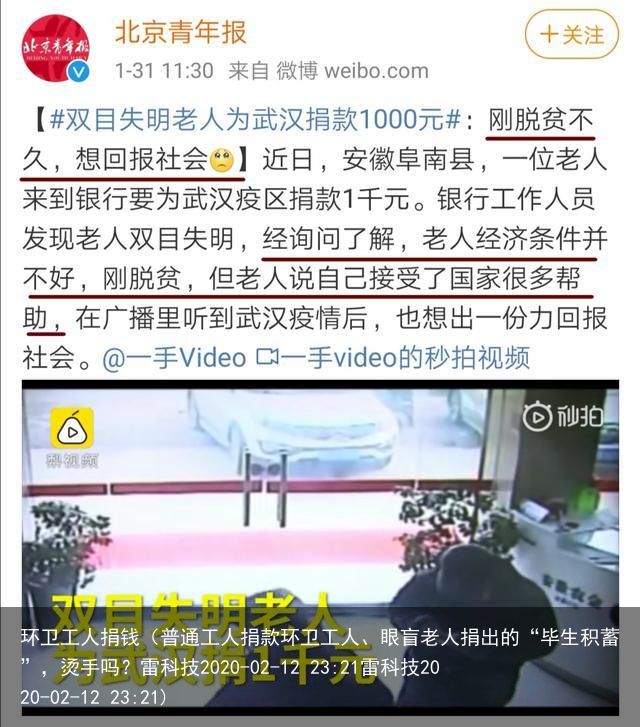

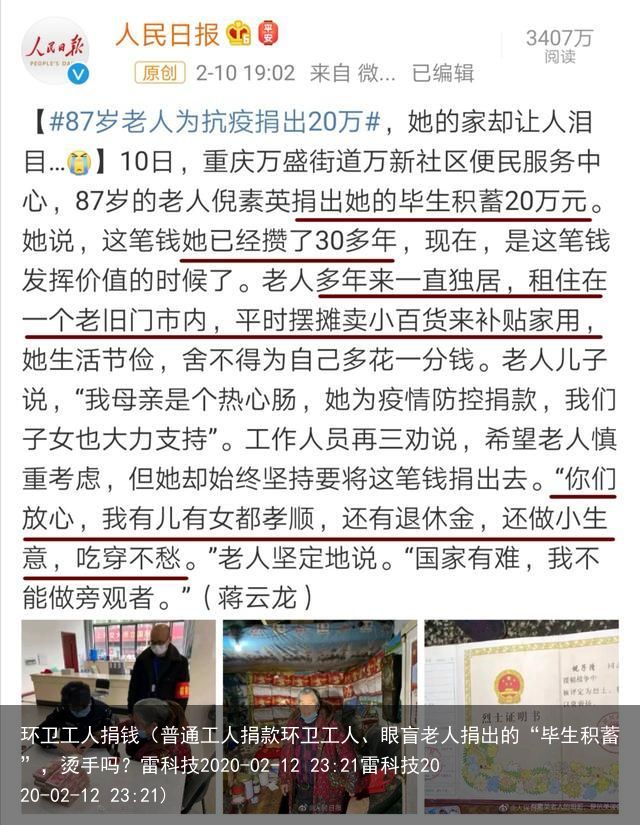

#双目失明老人为武汉捐款1000元# #87岁老人为抗疫捐出20万#

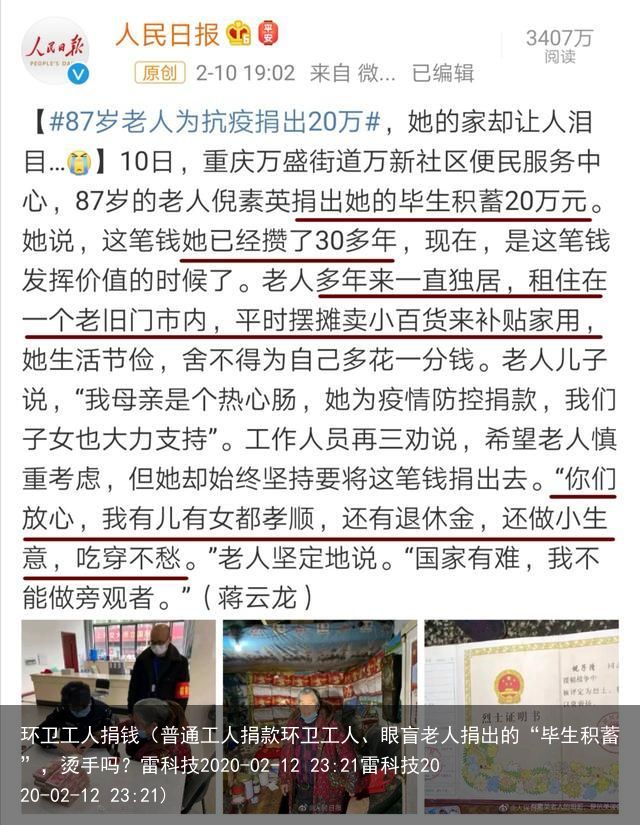

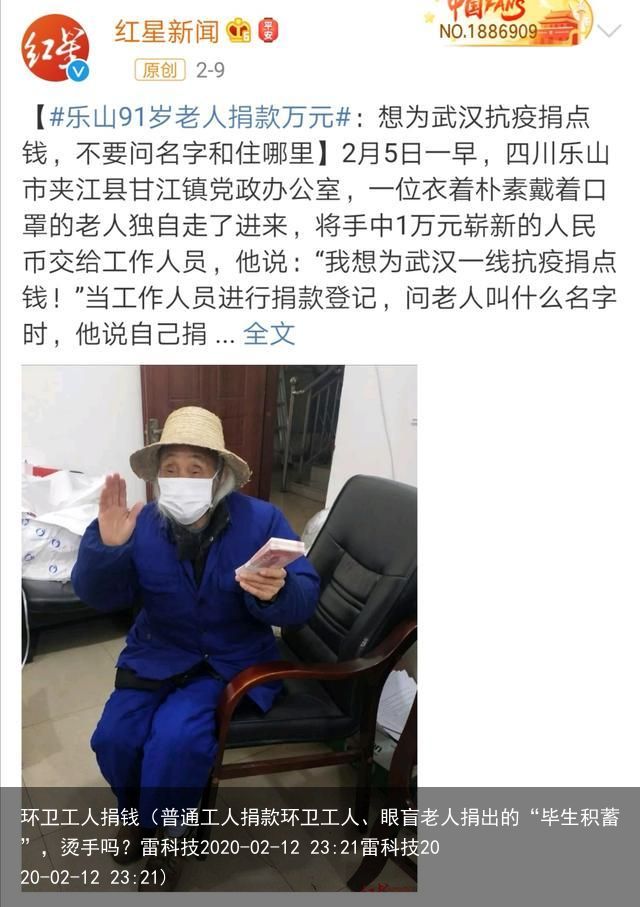

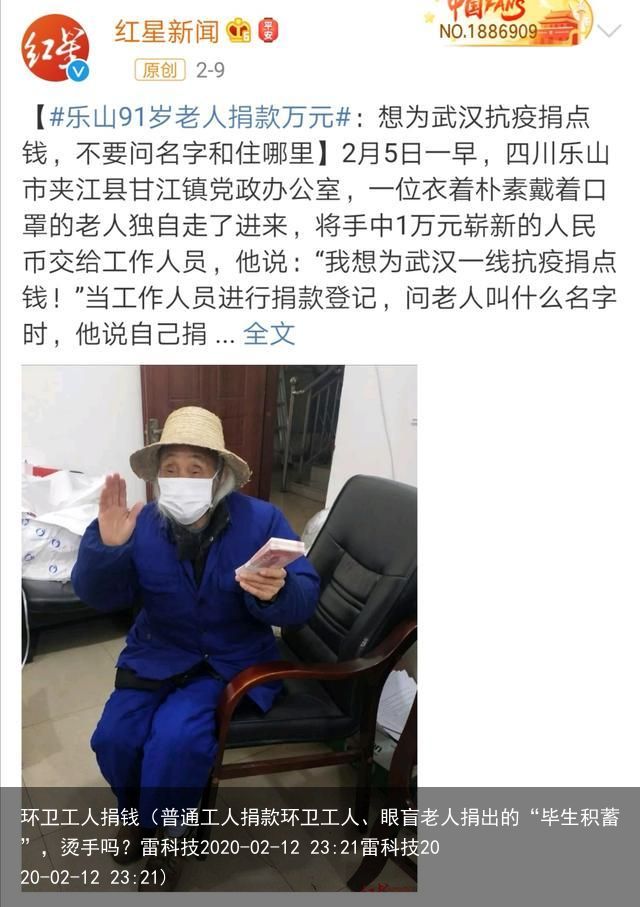

#87岁老人为抗疫捐出20万# #乐山91岁老人捐款万元#

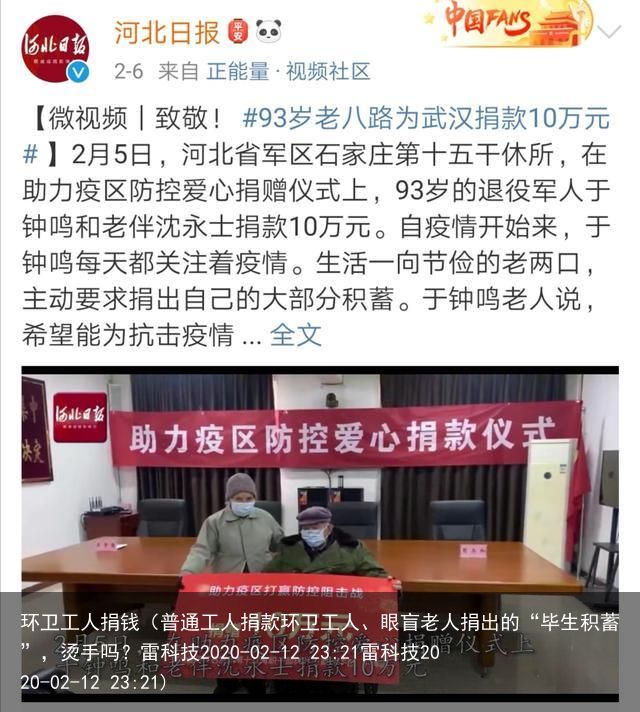

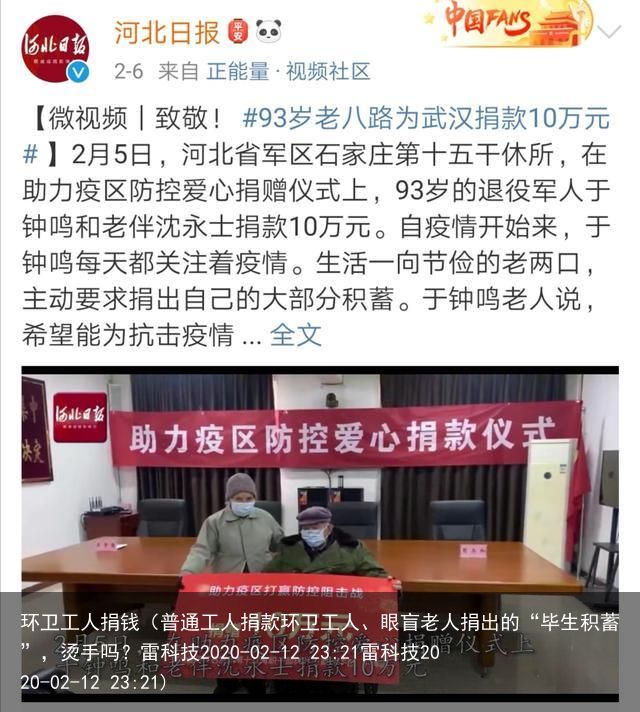

#乐山91岁老人捐款万元# #93岁老八路为武汉捐款10万元#

#93岁老八路为武汉捐款10万元# 这些老人,生活拮据,辛辛苦苦工作攒下来的钱,都捐给了武汉同胞。但这些新闻,看着实在是有一些难过。“毕生的积蓄”把这笔钱捐出来,是需要很大勇气的。环卫工人、失明老人、开杂货铺老人......他们幸苦工作,每天起早贪黑,做最苦的活,拿着微薄的工资,省吃俭用,却选择在这一刻,将几年的积蓄全部贡献出来。可是,接下来呢?在这个疫情紧张的时期,环卫工人还是坚持工作,连口罩都是普通的,没有做到最好的防护措施。他每天劳累,如果不幸病倒了,会有人在意和保障他的安全吗?他身边有亲人照顾他吗?短暂的感动过后,没有人会去关怀这些弱势的老年群体。这笔钱,真的有必要接受吗?02 请谨慎接受,请不要提倡老人为社会做贡献,不管钱多钱少,都令我们动容。所以,对于这类事情,媒体的报道是无可避免的。但是,每每报道这类新闻,网友都会表示不解。首先,这笔钱都是老人们节省半辈子留下来的,怎么忍心收下。“请退回去!”“老人压箱底的钱你们也拿得下去?”“这些慈善机构是个人捐就收?不怕拿着烫手?”

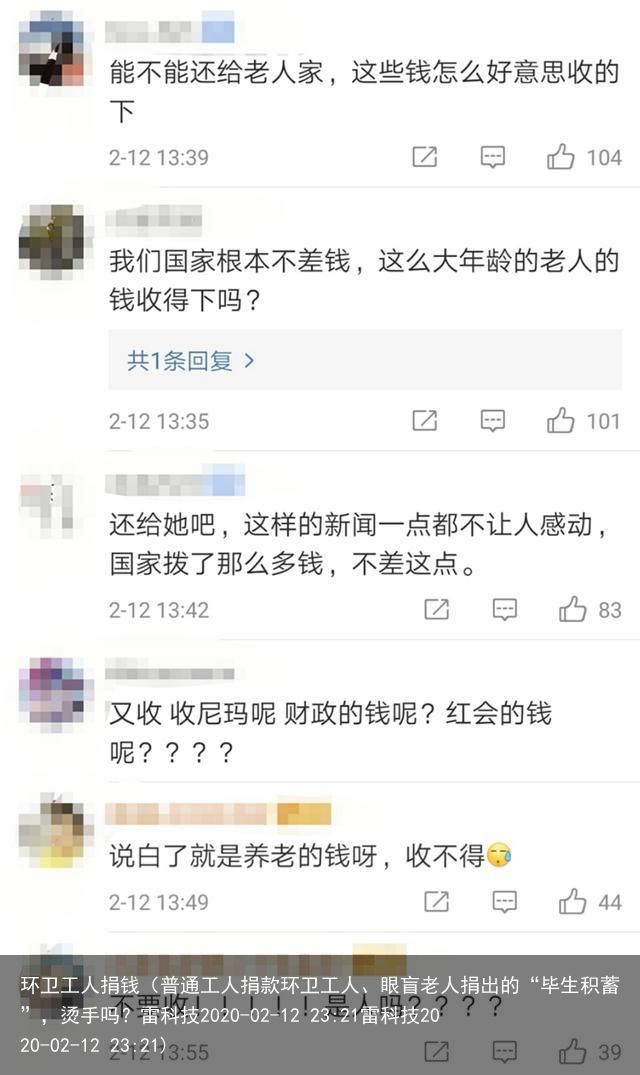

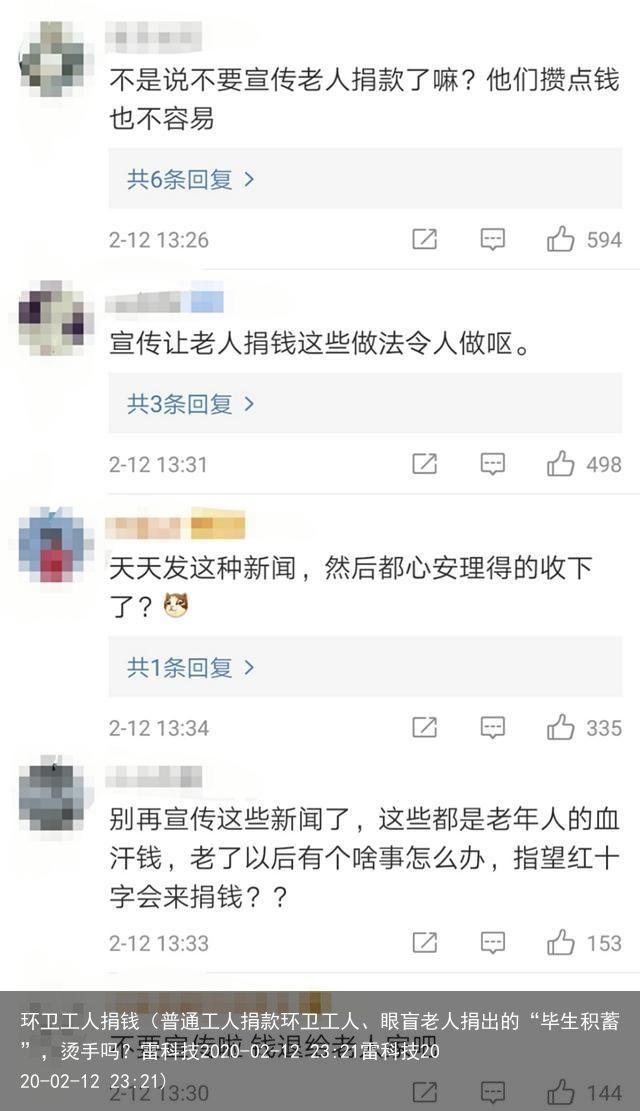

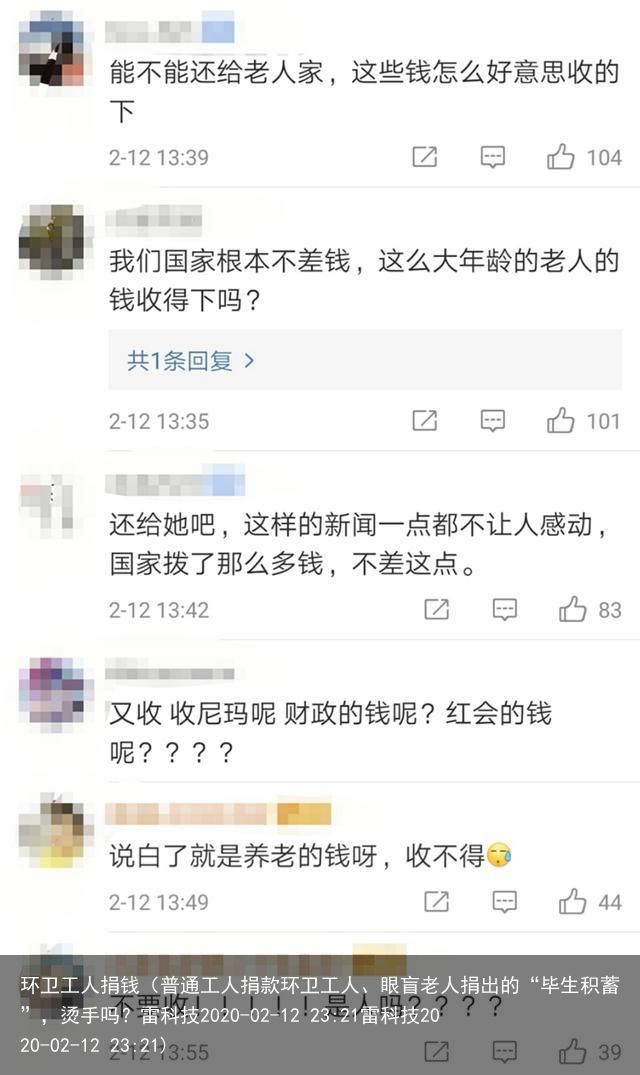

这些老人,生活拮据,辛辛苦苦工作攒下来的钱,都捐给了武汉同胞。但这些新闻,看着实在是有一些难过。“毕生的积蓄”把这笔钱捐出来,是需要很大勇气的。环卫工人、失明老人、开杂货铺老人......他们幸苦工作,每天起早贪黑,做最苦的活,拿着微薄的工资,省吃俭用,却选择在这一刻,将几年的积蓄全部贡献出来。可是,接下来呢?在这个疫情紧张的时期,环卫工人还是坚持工作,连口罩都是普通的,没有做到最好的防护措施。他每天劳累,如果不幸病倒了,会有人在意和保障他的安全吗?他身边有亲人照顾他吗?短暂的感动过后,没有人会去关怀这些弱势的老年群体。这笔钱,真的有必要接受吗?02 请谨慎接受,请不要提倡老人为社会做贡献,不管钱多钱少,都令我们动容。所以,对于这类事情,媒体的报道是无可避免的。但是,每每报道这类新闻,网友都会表示不解。首先,这笔钱都是老人们节省半辈子留下来的,怎么忍心收下。“请退回去!”“老人压箱底的钱你们也拿得下去?”“这些慈善机构是个人捐就收?不怕拿着烫手?” 我们看到这类新闻报道,工作人员在收下捐款时,要么是老人拒绝透露信息,想直接捐款;要么是工作人员了解做了登记之后,赞美感叹老人这样的行为。他们哪里需要的是赞美。他们是不知道,现在前线的疫情状况如何。在他们的观念里,现在的状况就是“很严重”,大家都“很紧张”,前线很“缺物资”。模糊地知道事情严重性的他们,想要出一份力,只能想到捐款的途径。但是对他们来说是“毕生积蓄”的捐款,对于疫情来说,其实是杯水车薪的。我们想要的是每一个人平安,而不希望有人牺牲自己,去帮助别人。但是,媒体的报道往往将这份感动,显得很“扭曲”。“让人泪目”“感动在场的所有人”“你愿意为老奶奶点个赞吗?”

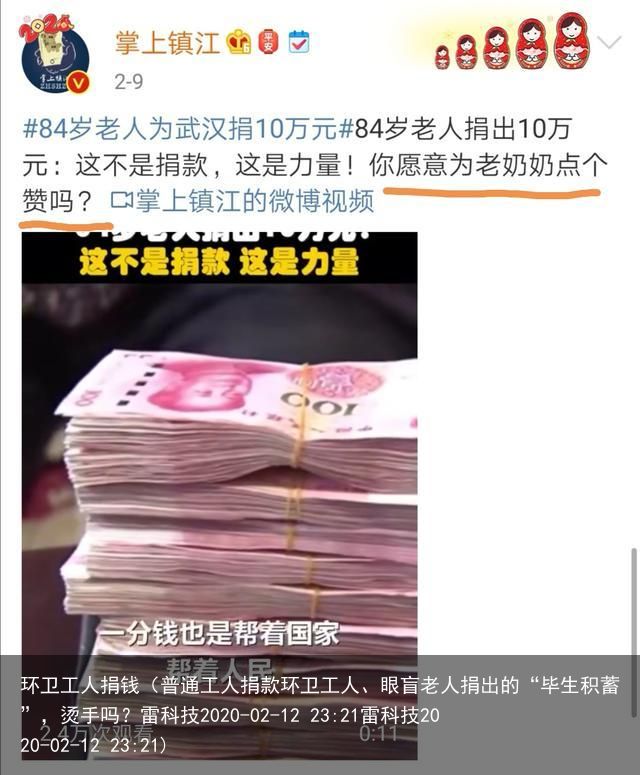

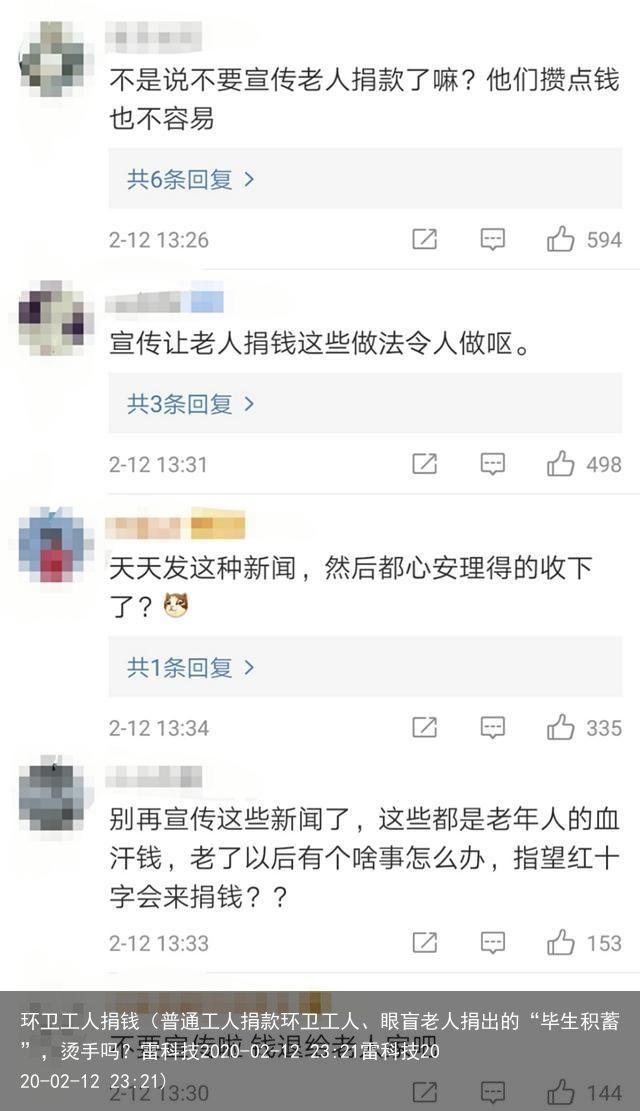

我们看到这类新闻报道,工作人员在收下捐款时,要么是老人拒绝透露信息,想直接捐款;要么是工作人员了解做了登记之后,赞美感叹老人这样的行为。他们哪里需要的是赞美。他们是不知道,现在前线的疫情状况如何。在他们的观念里,现在的状况就是“很严重”,大家都“很紧张”,前线很“缺物资”。模糊地知道事情严重性的他们,想要出一份力,只能想到捐款的途径。但是对他们来说是“毕生积蓄”的捐款,对于疫情来说,其实是杯水车薪的。我们想要的是每一个人平安,而不希望有人牺牲自己,去帮助别人。但是,媒体的报道往往将这份感动,显得很“扭曲”。“让人泪目”“感动在场的所有人”“你愿意为老奶奶点个赞吗?” 很多网友看到这类报道,希望“爷爷奶奶健健康康”的同时,都建议媒体们不要宣传这类行为。“不要宣传啦”“他们攒点钱不容易啊”“老了以后有个啥事怎么办”

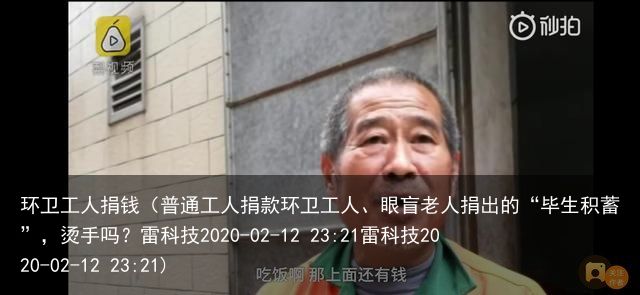

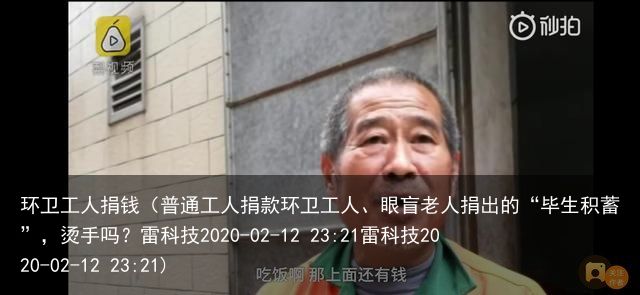

很多网友看到这类报道,希望“爷爷奶奶健健康康”的同时,都建议媒体们不要宣传这类行为。“不要宣传啦”“他们攒点钱不容易啊”“老了以后有个啥事怎么办” 确实,这种宣传“老人捐款”的行为不值得提倡,媒体的用语也偶尔不太恰当。过分报道强调这类新闻,反而不让人感到温暖,而是心疼和心酸。但是,爷爷奶奶也不怎么上网,他们捐款,当然也不是因为看到媒体的报道才去捐款的。所以,根本的问题还是要让有关部门和慈善机构,在接受老人捐款的时候,要更加慎重考虑。03 廉价的感动?老人们为什么捐款?在视频中,我们可以看到老人们的心声。记者采访捐款1.2万的环卫工人的时候,他说:“国家出了这么大的事情,我尽我自己的一点能力。”记者说:“那你自己只有2000多块了。”他说:“哎呀那无所谓啊!那我还能挣啊,吃饭啊,那上面不还有钱吗?没事的。”据了解,老人一个月工资2500左右,每月租房等生活开支1000元左右。

确实,这种宣传“老人捐款”的行为不值得提倡,媒体的用语也偶尔不太恰当。过分报道强调这类新闻,反而不让人感到温暖,而是心疼和心酸。但是,爷爷奶奶也不怎么上网,他们捐款,当然也不是因为看到媒体的报道才去捐款的。所以,根本的问题还是要让有关部门和慈善机构,在接受老人捐款的时候,要更加慎重考虑。03 廉价的感动?老人们为什么捐款?在视频中,我们可以看到老人们的心声。记者采访捐款1.2万的环卫工人的时候,他说:“国家出了这么大的事情,我尽我自己的一点能力。”记者说:“那你自己只有2000多块了。”他说:“哎呀那无所谓啊!那我还能挣啊,吃饭啊,那上面不还有钱吗?没事的。”据了解,老人一个月工资2500左右,每月租房等生活开支1000元左右。 双目失明的贫困老人,银行人员了解到的情况是:他之前是贫困户,因为国家的帮助才脱贫的,所以想要回报社会,报答国家。“然后一直在讲,国家对他照顾很多,就讲他有一点能力,他想回报一下。”93岁的老奶奶,在儿子的搀扶下,坚持要自己亲自将钱交到政府手中。她走路颤颤巍巍,说话也不是很清楚,但是她的一字一句,情深意切:“那是共产党的钱,武汉遭了这么个事,应该的。”“钱少点......”潮州一位83岁的拾荒老人,在捐款一万元的时候再三强调:“从小家里上不起学,受到党的恩惠免费上学,所以想报恩”“我今天捐了这1万元,老伴也很开心,精神面貌很好”93岁抗美援朝老兵,拿出自己的全部积蓄,还向女儿借了5000元,为抗疫捐出1.5万元。他恳切地说:“我作为一个老共产党员,人民群众的困难,在我们的思想里边,就是我自己的困难。”“所以钱一定要捐,这是完全应该做的,不足挂齿的。”工作人员本来想拒收的,可是老人听到就哭了:“如果不做一点,我就安不下心来,我就睡不好觉”这笔善款最后被送到离老人家最近的新型肺炎定点医院。

双目失明的贫困老人,银行人员了解到的情况是:他之前是贫困户,因为国家的帮助才脱贫的,所以想要回报社会,报答国家。“然后一直在讲,国家对他照顾很多,就讲他有一点能力,他想回报一下。”93岁的老奶奶,在儿子的搀扶下,坚持要自己亲自将钱交到政府手中。她走路颤颤巍巍,说话也不是很清楚,但是她的一字一句,情深意切:“那是共产党的钱,武汉遭了这么个事,应该的。”“钱少点......”潮州一位83岁的拾荒老人,在捐款一万元的时候再三强调:“从小家里上不起学,受到党的恩惠免费上学,所以想报恩”“我今天捐了这1万元,老伴也很开心,精神面貌很好”93岁抗美援朝老兵,拿出自己的全部积蓄,还向女儿借了5000元,为抗疫捐出1.5万元。他恳切地说:“我作为一个老共产党员,人民群众的困难,在我们的思想里边,就是我自己的困难。”“所以钱一定要捐,这是完全应该做的,不足挂齿的。”工作人员本来想拒收的,可是老人听到就哭了:“如果不做一点,我就安不下心来,我就睡不好觉”这笔善款最后被送到离老人家最近的新型肺炎定点医院。 这些捐款的老人,几乎都有一个共同的特点:他们都从艰苦的时代走来,都曾经接受过祖国和人民的帮助,都非常地热爱国家。你不让他们捐,他们反而觉得很伤心。在祖国有难的时候,他们只有贡献了自己的一份力量,才能稍微安心。我们在看到这类事情的时候,应该更多地看到老人内心的感受,然后理智地判断。并不是所有接受老人捐款的,都是不顾及老人的感受的。果言果语但是,我们仍然觉得,接受老人的“大额捐款”是不妥当的。这里的“大额捐款”,是相对于老人的经济条件来看的。该收多少?了解老人的具体情况,如果是一个贫困的老人,坚持要捐款,应该要对疫情现状、捐款的现状和数额加以说明和引导。老人的捐款流向何处?像上面那位老兵的捐款,直接捐给就近的定点医院,我认为这个做法是比较妥当的。因为老人辛辛苦苦凑到的钱,我们不能让这些钱用得不明不白,钱具体使用的状况和流向,应该向老人们汇报,也能让他们更加安心。对这类捐款的老人是否应该有相应的回馈措施?老人们捐了款之后,我们对此大力报道,赞美和歌颂这种行为,或者是不赞同这种行为,对于捐款的老人来说,都没有太大的影响。更重要的是,这位老人接下来是生活能否保障,他能否得到一些实质的回馈。高晓松在评论这件事的时候,是这样说的:建议这些老人尤其是贫苦老人的捐款,能婉拒尽量婉拒。实在盛情难却,可以考虑放进一种可撤销信托基金里,用年化收益行善,本金可以撤回,以备万一老无所依。不要像我们这种飞蛾扑火式的捐款,转眼成灰。以这些老人的年龄,基本上没过过几天好日子。我们愧对他们,谢谢他们。放进信托基金,用于老人的医疗保险,给一些救助物质.......这些实质性的反馈,也许才是对这些老年人无私奉献精神最好的“点赞”。而最后,看了这些捐款老人的心声,我们都不禁反观自己。在国家有难的时候,我们的觉悟,真的远远比不上这些老一辈。举报/反馈

这些捐款的老人,几乎都有一个共同的特点:他们都从艰苦的时代走来,都曾经接受过祖国和人民的帮助,都非常地热爱国家。你不让他们捐,他们反而觉得很伤心。在祖国有难的时候,他们只有贡献了自己的一份力量,才能稍微安心。我们在看到这类事情的时候,应该更多地看到老人内心的感受,然后理智地判断。并不是所有接受老人捐款的,都是不顾及老人的感受的。果言果语但是,我们仍然觉得,接受老人的“大额捐款”是不妥当的。这里的“大额捐款”,是相对于老人的经济条件来看的。该收多少?了解老人的具体情况,如果是一个贫困的老人,坚持要捐款,应该要对疫情现状、捐款的现状和数额加以说明和引导。老人的捐款流向何处?像上面那位老兵的捐款,直接捐给就近的定点医院,我认为这个做法是比较妥当的。因为老人辛辛苦苦凑到的钱,我们不能让这些钱用得不明不白,钱具体使用的状况和流向,应该向老人们汇报,也能让他们更加安心。对这类捐款的老人是否应该有相应的回馈措施?老人们捐了款之后,我们对此大力报道,赞美和歌颂这种行为,或者是不赞同这种行为,对于捐款的老人来说,都没有太大的影响。更重要的是,这位老人接下来是生活能否保障,他能否得到一些实质的回馈。高晓松在评论这件事的时候,是这样说的:建议这些老人尤其是贫苦老人的捐款,能婉拒尽量婉拒。实在盛情难却,可以考虑放进一种可撤销信托基金里,用年化收益行善,本金可以撤回,以备万一老无所依。不要像我们这种飞蛾扑火式的捐款,转眼成灰。以这些老人的年龄,基本上没过过几天好日子。我们愧对他们,谢谢他们。放进信托基金,用于老人的医疗保险,给一些救助物质.......这些实质性的反馈,也许才是对这些老年人无私奉献精神最好的“点赞”。而最后,看了这些捐款老人的心声,我们都不禁反观自己。在国家有难的时候,我们的觉悟,真的远远比不上这些老一辈。举报/反馈

老人捐款的事迹,近来比比皆是。#环卫工人为武汉捐款#1月30号,一位不愿意透露姓名的老人直接走进派出所,从口袋里掏出一个塑料袋,直接交给民警:“请帮我带到武汉去!”10071元。他说:我的钱就委托你们代捐,把钱交给政府我也放心,我希望能通过我的捐款行动抛砖引玉,让更多的人都来支持武汉,支援武汉……然后就转身离开了。后来经过寻找才找到这位老人,是一名环卫工人,今年68岁,这些钱是他做环卫五年的全部积蓄。

老人捐款的事迹,近来比比皆是。#环卫工人为武汉捐款#1月30号,一位不愿意透露姓名的老人直接走进派出所,从口袋里掏出一个塑料袋,直接交给民警:“请帮我带到武汉去!”10071元。他说:我的钱就委托你们代捐,把钱交给政府我也放心,我希望能通过我的捐款行动抛砖引玉,让更多的人都来支持武汉,支援武汉……然后就转身离开了。后来经过寻找才找到这位老人,是一名环卫工人,今年68岁,这些钱是他做环卫五年的全部积蓄。 #双目失明老人为武汉捐款1000元#

#双目失明老人为武汉捐款1000元# #87岁老人为抗疫捐出20万#

#87岁老人为抗疫捐出20万# #乐山91岁老人捐款万元#

#乐山91岁老人捐款万元# #93岁老八路为武汉捐款10万元#

#93岁老八路为武汉捐款10万元# 这些老人,生活拮据,辛辛苦苦工作攒下来的钱,都捐给了武汉同胞。但这些新闻,看着实在是有一些难过。“毕生的积蓄”把这笔钱捐出来,是需要很大勇气的。环卫工人、失明老人、开杂货铺老人......他们幸苦工作,每天起早贪黑,做最苦的活,拿着微薄的工资,省吃俭用,却选择在这一刻,将几年的积蓄全部贡献出来。可是,接下来呢?在这个疫情紧张的时期,环卫工人还是坚持工作,连口罩都是普通的,没有做到最好的防护措施。他每天劳累,如果不幸病倒了,会有人在意和保障他的安全吗?他身边有亲人照顾他吗?短暂的感动过后,没有人会去关怀这些弱势的老年群体。这笔钱,真的有必要接受吗?02 请谨慎接受,请不要提倡老人为社会做贡献,不管钱多钱少,都令我们动容。所以,对于这类事情,媒体的报道是无可避免的。但是,每每报道这类新闻,网友都会表示不解。首先,这笔钱都是老人们节省半辈子留下来的,怎么忍心收下。“请退回去!”“老人压箱底的钱你们也拿得下去?”“这些慈善机构是个人捐就收?不怕拿着烫手?”

这些老人,生活拮据,辛辛苦苦工作攒下来的钱,都捐给了武汉同胞。但这些新闻,看着实在是有一些难过。“毕生的积蓄”把这笔钱捐出来,是需要很大勇气的。环卫工人、失明老人、开杂货铺老人......他们幸苦工作,每天起早贪黑,做最苦的活,拿着微薄的工资,省吃俭用,却选择在这一刻,将几年的积蓄全部贡献出来。可是,接下来呢?在这个疫情紧张的时期,环卫工人还是坚持工作,连口罩都是普通的,没有做到最好的防护措施。他每天劳累,如果不幸病倒了,会有人在意和保障他的安全吗?他身边有亲人照顾他吗?短暂的感动过后,没有人会去关怀这些弱势的老年群体。这笔钱,真的有必要接受吗?02 请谨慎接受,请不要提倡老人为社会做贡献,不管钱多钱少,都令我们动容。所以,对于这类事情,媒体的报道是无可避免的。但是,每每报道这类新闻,网友都会表示不解。首先,这笔钱都是老人们节省半辈子留下来的,怎么忍心收下。“请退回去!”“老人压箱底的钱你们也拿得下去?”“这些慈善机构是个人捐就收?不怕拿着烫手?” 我们看到这类新闻报道,工作人员在收下捐款时,要么是老人拒绝透露信息,想直接捐款;要么是工作人员了解做了登记之后,赞美感叹老人这样的行为。他们哪里需要的是赞美。他们是不知道,现在前线的疫情状况如何。在他们的观念里,现在的状况就是“很严重”,大家都“很紧张”,前线很“缺物资”。模糊地知道事情严重性的他们,想要出一份力,只能想到捐款的途径。但是对他们来说是“毕生积蓄”的捐款,对于疫情来说,其实是杯水车薪的。我们想要的是每一个人平安,而不希望有人牺牲自己,去帮助别人。但是,媒体的报道往往将这份感动,显得很“扭曲”。“让人泪目”“感动在场的所有人”“你愿意为老奶奶点个赞吗?”

我们看到这类新闻报道,工作人员在收下捐款时,要么是老人拒绝透露信息,想直接捐款;要么是工作人员了解做了登记之后,赞美感叹老人这样的行为。他们哪里需要的是赞美。他们是不知道,现在前线的疫情状况如何。在他们的观念里,现在的状况就是“很严重”,大家都“很紧张”,前线很“缺物资”。模糊地知道事情严重性的他们,想要出一份力,只能想到捐款的途径。但是对他们来说是“毕生积蓄”的捐款,对于疫情来说,其实是杯水车薪的。我们想要的是每一个人平安,而不希望有人牺牲自己,去帮助别人。但是,媒体的报道往往将这份感动,显得很“扭曲”。“让人泪目”“感动在场的所有人”“你愿意为老奶奶点个赞吗?” 很多网友看到这类报道,希望“爷爷奶奶健健康康”的同时,都建议媒体们不要宣传这类行为。“不要宣传啦”“他们攒点钱不容易啊”“老了以后有个啥事怎么办”

很多网友看到这类报道,希望“爷爷奶奶健健康康”的同时,都建议媒体们不要宣传这类行为。“不要宣传啦”“他们攒点钱不容易啊”“老了以后有个啥事怎么办” 确实,这种宣传“老人捐款”的行为不值得提倡,媒体的用语也偶尔不太恰当。过分报道强调这类新闻,反而不让人感到温暖,而是心疼和心酸。但是,爷爷奶奶也不怎么上网,他们捐款,当然也不是因为看到媒体的报道才去捐款的。所以,根本的问题还是要让有关部门和慈善机构,在接受老人捐款的时候,要更加慎重考虑。03 廉价的感动?老人们为什么捐款?在视频中,我们可以看到老人们的心声。记者采访捐款1.2万的环卫工人的时候,他说:“国家出了这么大的事情,我尽我自己的一点能力。”记者说:“那你自己只有2000多块了。”他说:“哎呀那无所谓啊!那我还能挣啊,吃饭啊,那上面不还有钱吗?没事的。”据了解,老人一个月工资2500左右,每月租房等生活开支1000元左右。

确实,这种宣传“老人捐款”的行为不值得提倡,媒体的用语也偶尔不太恰当。过分报道强调这类新闻,反而不让人感到温暖,而是心疼和心酸。但是,爷爷奶奶也不怎么上网,他们捐款,当然也不是因为看到媒体的报道才去捐款的。所以,根本的问题还是要让有关部门和慈善机构,在接受老人捐款的时候,要更加慎重考虑。03 廉价的感动?老人们为什么捐款?在视频中,我们可以看到老人们的心声。记者采访捐款1.2万的环卫工人的时候,他说:“国家出了这么大的事情,我尽我自己的一点能力。”记者说:“那你自己只有2000多块了。”他说:“哎呀那无所谓啊!那我还能挣啊,吃饭啊,那上面不还有钱吗?没事的。”据了解,老人一个月工资2500左右,每月租房等生活开支1000元左右。 双目失明的贫困老人,银行人员了解到的情况是:他之前是贫困户,因为国家的帮助才脱贫的,所以想要回报社会,报答国家。“然后一直在讲,国家对他照顾很多,就讲他有一点能力,他想回报一下。”93岁的老奶奶,在儿子的搀扶下,坚持要自己亲自将钱交到政府手中。她走路颤颤巍巍,说话也不是很清楚,但是她的一字一句,情深意切:“那是共产党的钱,武汉遭了这么个事,应该的。”“钱少点......”潮州一位83岁的拾荒老人,在捐款一万元的时候再三强调:“从小家里上不起学,受到党的恩惠免费上学,所以想报恩”“我今天捐了这1万元,老伴也很开心,精神面貌很好”93岁抗美援朝老兵,拿出自己的全部积蓄,还向女儿借了5000元,为抗疫捐出1.5万元。他恳切地说:“我作为一个老共产党员,人民群众的困难,在我们的思想里边,就是我自己的困难。”“所以钱一定要捐,这是完全应该做的,不足挂齿的。”工作人员本来想拒收的,可是老人听到就哭了:“如果不做一点,我就安不下心来,我就睡不好觉”这笔善款最后被送到离老人家最近的新型肺炎定点医院。

双目失明的贫困老人,银行人员了解到的情况是:他之前是贫困户,因为国家的帮助才脱贫的,所以想要回报社会,报答国家。“然后一直在讲,国家对他照顾很多,就讲他有一点能力,他想回报一下。”93岁的老奶奶,在儿子的搀扶下,坚持要自己亲自将钱交到政府手中。她走路颤颤巍巍,说话也不是很清楚,但是她的一字一句,情深意切:“那是共产党的钱,武汉遭了这么个事,应该的。”“钱少点......”潮州一位83岁的拾荒老人,在捐款一万元的时候再三强调:“从小家里上不起学,受到党的恩惠免费上学,所以想报恩”“我今天捐了这1万元,老伴也很开心,精神面貌很好”93岁抗美援朝老兵,拿出自己的全部积蓄,还向女儿借了5000元,为抗疫捐出1.5万元。他恳切地说:“我作为一个老共产党员,人民群众的困难,在我们的思想里边,就是我自己的困难。”“所以钱一定要捐,这是完全应该做的,不足挂齿的。”工作人员本来想拒收的,可是老人听到就哭了:“如果不做一点,我就安不下心来,我就睡不好觉”这笔善款最后被送到离老人家最近的新型肺炎定点医院。 这些捐款的老人,几乎都有一个共同的特点:他们都从艰苦的时代走来,都曾经接受过祖国和人民的帮助,都非常地热爱国家。你不让他们捐,他们反而觉得很伤心。在祖国有难的时候,他们只有贡献了自己的一份力量,才能稍微安心。我们在看到这类事情的时候,应该更多地看到老人内心的感受,然后理智地判断。并不是所有接受老人捐款的,都是不顾及老人的感受的。果言果语但是,我们仍然觉得,接受老人的“大额捐款”是不妥当的。这里的“大额捐款”,是相对于老人的经济条件来看的。该收多少?了解老人的具体情况,如果是一个贫困的老人,坚持要捐款,应该要对疫情现状、捐款的现状和数额加以说明和引导。老人的捐款流向何处?像上面那位老兵的捐款,直接捐给就近的定点医院,我认为这个做法是比较妥当的。因为老人辛辛苦苦凑到的钱,我们不能让这些钱用得不明不白,钱具体使用的状况和流向,应该向老人们汇报,也能让他们更加安心。对这类捐款的老人是否应该有相应的回馈措施?老人们捐了款之后,我们对此大力报道,赞美和歌颂这种行为,或者是不赞同这种行为,对于捐款的老人来说,都没有太大的影响。更重要的是,这位老人接下来是生活能否保障,他能否得到一些实质的回馈。高晓松在评论这件事的时候,是这样说的:建议这些老人尤其是贫苦老人的捐款,能婉拒尽量婉拒。实在盛情难却,可以考虑放进一种可撤销信托基金里,用年化收益行善,本金可以撤回,以备万一老无所依。不要像我们这种飞蛾扑火式的捐款,转眼成灰。以这些老人的年龄,基本上没过过几天好日子。我们愧对他们,谢谢他们。放进信托基金,用于老人的医疗保险,给一些救助物质.......这些实质性的反馈,也许才是对这些老年人无私奉献精神最好的“点赞”。而最后,看了这些捐款老人的心声,我们都不禁反观自己。在国家有难的时候,我们的觉悟,真的远远比不上这些老一辈。举报/反馈

这些捐款的老人,几乎都有一个共同的特点:他们都从艰苦的时代走来,都曾经接受过祖国和人民的帮助,都非常地热爱国家。你不让他们捐,他们反而觉得很伤心。在祖国有难的时候,他们只有贡献了自己的一份力量,才能稍微安心。我们在看到这类事情的时候,应该更多地看到老人内心的感受,然后理智地判断。并不是所有接受老人捐款的,都是不顾及老人的感受的。果言果语但是,我们仍然觉得,接受老人的“大额捐款”是不妥当的。这里的“大额捐款”,是相对于老人的经济条件来看的。该收多少?了解老人的具体情况,如果是一个贫困的老人,坚持要捐款,应该要对疫情现状、捐款的现状和数额加以说明和引导。老人的捐款流向何处?像上面那位老兵的捐款,直接捐给就近的定点医院,我认为这个做法是比较妥当的。因为老人辛辛苦苦凑到的钱,我们不能让这些钱用得不明不白,钱具体使用的状况和流向,应该向老人们汇报,也能让他们更加安心。对这类捐款的老人是否应该有相应的回馈措施?老人们捐了款之后,我们对此大力报道,赞美和歌颂这种行为,或者是不赞同这种行为,对于捐款的老人来说,都没有太大的影响。更重要的是,这位老人接下来是生活能否保障,他能否得到一些实质的回馈。高晓松在评论这件事的时候,是这样说的:建议这些老人尤其是贫苦老人的捐款,能婉拒尽量婉拒。实在盛情难却,可以考虑放进一种可撤销信托基金里,用年化收益行善,本金可以撤回,以备万一老无所依。不要像我们这种飞蛾扑火式的捐款,转眼成灰。以这些老人的年龄,基本上没过过几天好日子。我们愧对他们,谢谢他们。放进信托基金,用于老人的医疗保险,给一些救助物质.......这些实质性的反馈,也许才是对这些老年人无私奉献精神最好的“点赞”。而最后,看了这些捐款老人的心声,我们都不禁反观自己。在国家有难的时候,我们的觉悟,真的远远比不上这些老一辈。举报/反馈